Переход на wink.ru

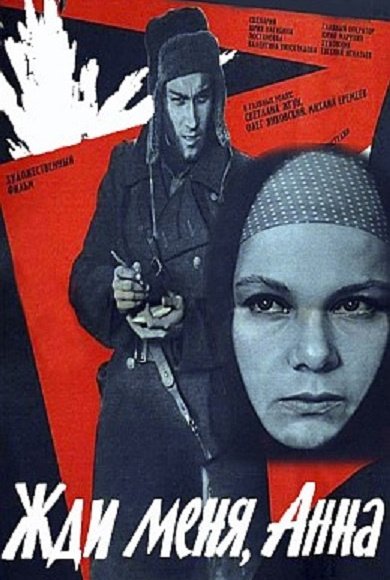

Жди меня, Анна (1969)

IMDb6.7

Сюжет фильма «Жди меня, Анна»

:События фильма разворачиваются во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета — судьба крановщицы Анны, которая живет в одном из портовых городов на Волге. Анна выросла в детском доме и после начала войны была вынуждена пойти на тяжелую работу в тылу. Но тяжелые обстоятельства не сломили девушку, которая продолжала верить в счастье и любовь.

«Жди меня, Анна» — экранизация повести Юрия Нагибина «Далеко от войны».

Режиссер

Страна

Премьера

29 сентября 1969 (Мир)

Смотреть фильм онлайн

Читайте также

Новые трейлеры

«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Жди меня, Анна: актеры, рецензии, возможность оставить отзыв к кинокартине Жди меня, Анна. Фильм Жди меня, Анна доступен для бесплатного онлайн-просмотра в HD 720 качестве без регистрации - смотрите кино полностью на «Кино Mail.ru»

История моих просмотров

СкрытьПоказать